|本の詳細

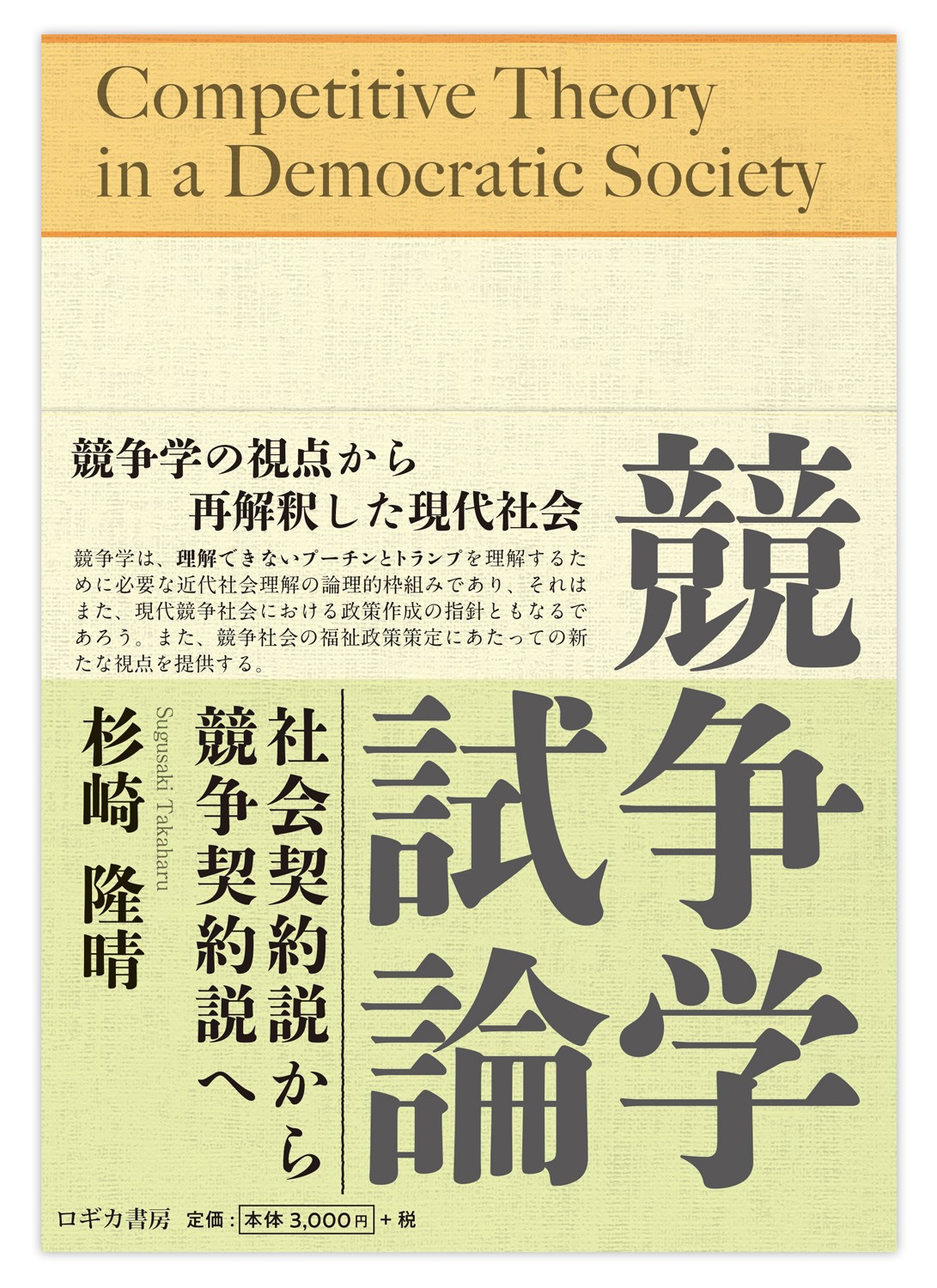

競争学試論 社会契約説から競争契約説へ

競争学の視点から再解釈した現代社会

競争学は、プーチンとトランプを理解するために必要な理論的枠組みであり、現代競争社会における政策作成の指針ともなるであろう。

杉崎 隆晴 著

A5判・288頁(H210×W148×D15 500g)並製

◆定価:本体価格 3,000円+税

◆ISBN978-4-911064-24-5 C1031

◆2025年5月24日発売

◆デザイン:Izumiya

【著者略歴】

杉崎 隆晴(すぎさき たかはる)

略 歴 1948 年東京生まれ(本名 麓信義)

東京大学教育学部博士課程中退

東京大学助手、弘前大学講師、同助教授、同教授を歴任

弘前大学名誉教授

専攻分野 運動・スポーツ心理学、サッカー指導

(日本体育協会スポーツ指導者等表彰:2009)

著 書

研究分野:「 新しいスポーツ心理学入門」、「運動行動の学習と制御:運動制御へのインターディシプリナリーアプローチ」

指導分野:「 改訂版 スポーツ心理学からみたサッカーの理論」、「ゼロからのステップアップ 確かなサッカー技術の習得と指導のために:インサイドキック基本編」、「同応用編」、「スポーツ科学からみたサッカーの理論:初心者指導バイブル」

日本文化論(評論家 杉崎隆晴):「 国立大学・権力構造の謎解き」、「政治・経済、そして、スポーツ:競争の現代的意味」、「スポーツは民主主義のバロメーター:スポーツで読み解く競争社会の本質」

【内容】

本書は、筆者が中学生時代から心理学とともに関心を持っていた日本人論の理解の深化と本職である体育学におけるスポーツ理解の進展から生まれた考え方を新しい社会理論としてまとめたものです。

社会で生きる個人を律する論理は、通常、社会契約説を基本として理論化されています。社会を運営するために法律を作るのは、自分たち人間は自由にやらせると自己中心になり万人の万人に対する闘争になってしまうので、その人間が理性的に行動して法律を守るという約束をしたからであるとされています。

一方、筆者が本書で競争学として議論する競争契約説では、遊びを自由に楽しむために制度化した競争ルールを、人びとが、あらゆる分野での競争にも適用することを契約した集団を「社会」と定義することにします。社会契約説では、全人間が怒りたくなっても理性的にいやいや対処することを契約したことになりますが、競争契約説では、楽しい競争遊びを始めた途端に、遊び集団はルールを守ることを自律的に強制される状況が生じますので、「我々が住む社会」を人びとがいやいや契約したものと考える必要はありません。

人間は理性的動物である前に感性的動物です。したがって、人間の生きる意味はまずは感性的に満たされなければなりません。子供時代の遊びから発達してきた競争志向が誰にでもあるということは納得するはずです。現代社会における人びとの生活が政策論争や経済競争に支配されていることは明らかですが、その効用のすべてが好意的に捉えられているわけではありません。しかしながら、その競争の本性が善であることは本書の初めの二つの章で明らかにされます。このことを頭の片隅に入れて本書をお読みください。

現代は競争社会だと言われます。これは、主として自由経済社会における自由競争をイメージして語られていますが、新自由主義が語られ始めてから、特に議論がかまびすしくなり、経済競争の是非や競争の実態についての書籍が氾濫しています。しかし、競争の定義や、人間行動にとって競争がどういう意味を持つのかを体系的に扱った書籍は見当たりません。

私は、人類における競争の意味(本質)を人類の歴史を踏まえて考えないと、本質的理解にはならないと思います。本書の目的は、市場競争が現代の必然であることを示すことにあります。この必然性を考えないと、私たちが「市場競争と付き合っていかなければならない」存在であることを理解できず、必然的な競争社会を生き抜く覚悟を決められないと思うからです。

理論社会学が社会を理論で考える学問、実験社会学が社会を実験を通して考える学問とすると、本書は社会を競争現象として捉えていますので競争社会学と称すべきなのでしょうが、そうすると、競争社会を分析する学問と狭く捉えられてしまいそうなので、あえて競争学としました。

最後の二つの章では、それまで批判的に展開していた日本文化の世界平和への寄与の可能性について、日頃頭の片隅に入れていた思いを文章にしてみました。本書では日本特有の「世間」を批判的に分析していますが、世間を前提とした社会の調和を何よりも優先させてきた日本人の心性も、少しマイナーチェンジすれば世界平和に寄与する運動を発信できるのではないかというのが私の思いです。初めて言葉にしましたが、ご批判いただければ幸いです。

【目次】

前書き

■第一章 現代社会における自由と平等

第一節 自由と自由競争

第二節 人間の平等とは

第三節 自由と平等を支えるルール

第四節 遊びの構造

■第二章 競争とは

第一節 競争の背景

第二節 遊びにみる競争の必要条件

第三節 スポーツにみる競争の必要条件

第四節 スポーツから競争の意味を考える

■第三章 スポーツで理解する競争の必要十分条件

第一節 競争が成立するための必要条件

第二節 スポーツの発生

第三節 現代スポーツの必要十分条件

第四節 スポーツの発展とアマチュア制度

第五節 スポーツのプロ化

■第四章 スポーツ競争を生み出す競争社会

第一節 競争の出自

第二節 競争は政治においても

第三節 競争はどこにでもある

■第五章 スポーツの進化から競争社会の近代化を考える

第一節 スポーツの進化

第二節 政治活動の発達

第三節 経済活動の発達

第四節 競争の進化と競争ルールの変化

■第六章 経済競争の捉え方

第一節 プロスポーツの繁栄

第二節 チームスポーツでの競争

第三節 会社間の競争

第四節 経済競争におけるノーサイド精神

■第七章 競争学で近代経済社会を観ると

第一節 企業間競争における平等性

第二節 企業間競争におけるルールの遵守とズル

第三節 企業内の社員間競争

■第八章 民主主義における政権交代は政策提案競争

第一節 スポーツを生みだした社会変動

第二節 議会制民主主義と平等な市民

第三節 政府の仕事は経済競争のルール作り

第四節 ルール作りの議論

第五節 公務員の競争

■第九章 政治経済競争における敗者の尊重

第一節 自由経済社会における政治の役割は

第二節 敗者を讃えるノーサイド精神

第三節 ノーサイド精神の発露としての社会福祉

第四節 最低賃金とベイシックインカム

第五節 特別支援を必要とする人々との競争と彼らへの配慮

第六節 平等競争を妨げる資産格差

■第十章 競争学で国際紛争を観ると

第一節 競争理論の適用範囲

第二節 国際貿易と国際政治のルールは未発達

第三節 国際競技から考える

第四節 国際紛争が止まない理由

第五節 国際経済ルールの変更をスポーツから考える

■第十一章 日本型終身雇用と競争

第一節 日本は民主主義国か

第二節 議論が意味を持つ条件

第三節 社会を分断する動き

第四節 競争を嫌う空気

第五節 経済競争でも競争は不徹底

第六節 終身雇用制度の源流

第七節 終身雇用制度の意味

第八節 年功序列賃金の背景

第九節 年功序列賃金の破綻

■第十二章 競争学で現代の国際紛争を考える

第一節 国際競争と国内競争の違い

第二節 国制の違いがあっても国際自由経済は可能か

第三節 スポーツと民主主義

第四節 ソ連のスポーツ体制

第五節 ソ連崩壊は民主主義の勝利か

第六節 民主主義なき自由経済は可能か

第七節 国際自由経済の可能性

第八節 スポーツから国際経済ルールを考える

第九節 世界の統一と民主主義

第十節 スポーツの国際化からの示唆

■第十三章 競争学から見た日本の問題点

第一節 社会と世間

第二節 日本における「世間」の克服は可能か

第三節 個人としての日本人

第四節 和魂洋才の意味と個人の独立

第五節 「個人」を中心とした西欧社会と「世間」を中心とした日本社会

第六節 「社会」の詳細分析

第七節 「世間」の詳細分析

第八節 世間は改革できるか

第九節 世間に利点はないのか

■第十四章 競争学の残された課題

第一節 競争社会における日本の役割

第二節 事前審査制という日本文化

第三節 日本政治にはなぜ金がかかるのか

第四節 世間と宗教の関係

第五節 西洋の宗教と日本の宗教

第六節 世界を救う日本教

第七節 競争社会の未来像

第八節 日本社会での競争の未来像

第九節 経済競争における補助金のあり方

第十節 他の社会理論との関係

参考文献

後書き

◎奥付情報

印刷・製本 藤原印刷株式会社

初版発行 2025年5月31日