|本の詳細

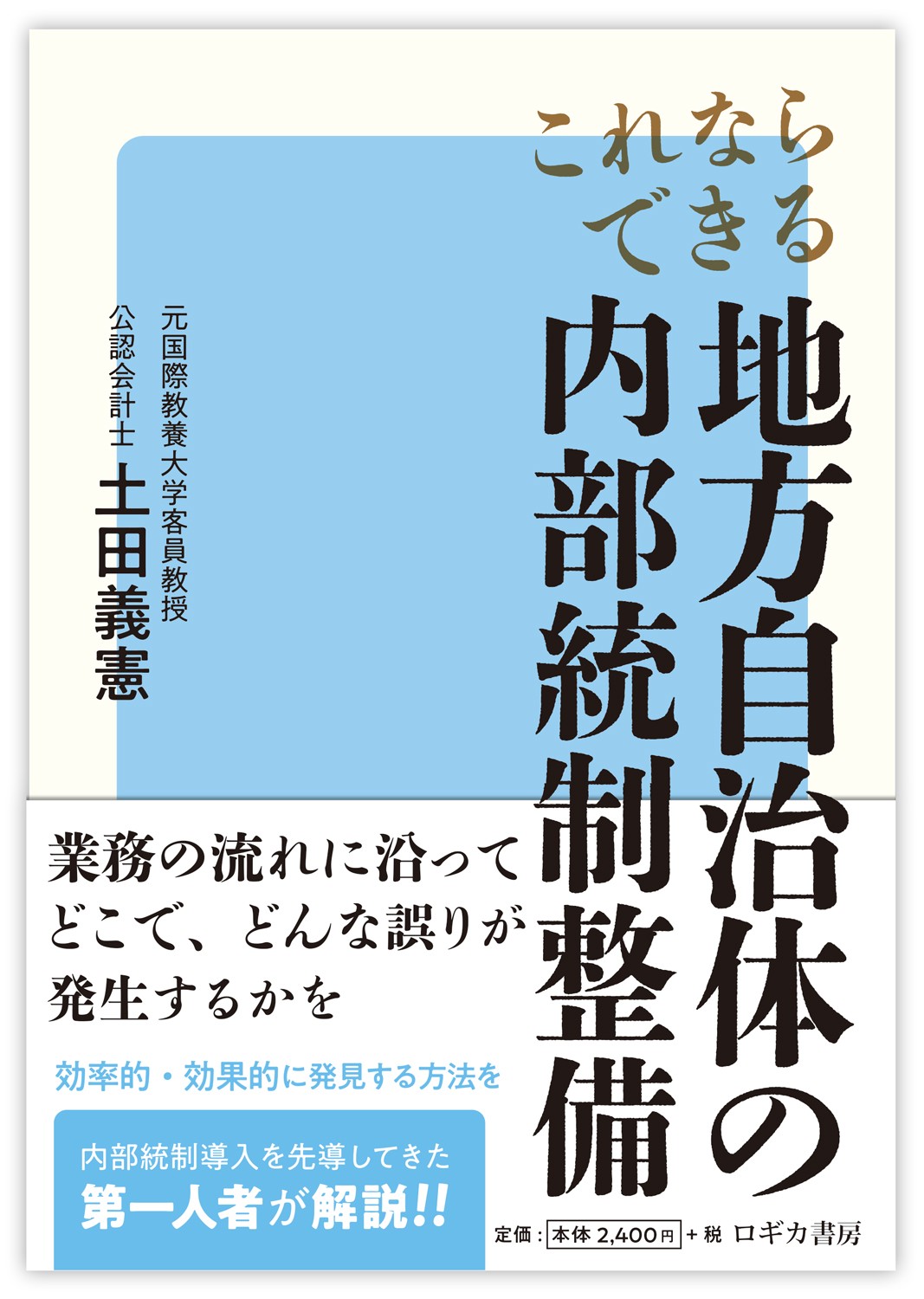

これならできる 地方自治体の内部統制整備

地方自治体の内部統制の推進者・評価実施者必読!!

自治体職員が、業務の流れに沿って

どこで、どんな誤りが発生するか、如何に修正するかを、

効率的・効果的に発見する方法を解説!

土田 義憲 著

A5判・212頁(H210×W148×D12 330g)並製

◆定価:本体価格 2,400円+税

◆ISBN978-4-911064-22-1 2034

◆2025年4月13日発売

◆デザイン:Izumiya

【著者略歴】

土田 義憲(つちだ よしのり)

著述業、公認会計士

新日本監査法人シニアパートナー、国際教養大学客員教授を経て、現職

【主な著書】

『これならわかる内部統制整備の手続』(ロギカ書房)

『仕事で悩まない減価償却』(ロギカ書房)

『仕事で使える管理会計』(ロギカ書房)

『社会人になったら知ってほしい・人生のお金の話』(ロギカ書房)

『君たち中学生・高校生が学ぶ会計』(ロギカ書房)

『会計思考で理解する 会社のお金の流れと管理』(ロギカ書房)

『会計思考で不正取引を発見・防止するための本』(ロギカ書房)

『会計思考で成長する若手社員 入社5 年目 秋山君の挑戦』(ロギカ書房)

『実践ビジネス・リスク・マネジメント』(大蔵財務協会)

『内部統制の実務』(中央経済社)

『財務報告に係る内部統制』(中央経済社)

『取締役・監査役の内部統制』(中央経済社)

『内部監査の実務』(中央経済社)

『税務調査で使える内部統制のつくり方』(中央経済社)

【内容】

地方自治体は、あらかじめリスク(住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的の達成を阻害する要因)があることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが求められています。

都道府県知事、指定都市の市長、及び内部統制に関する方針を定めた市町村長(以下、「首長」という)は、毎会計年度少なくとも1 回以上、整備した内部統制体制について評価した報告書を作成し、監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会に提出し、住民へ公表しなければなりません。

現在のところ、首長の評価及び監査委員の審査の対象になる内部統制対象事務は、財務に関する事務に限定されていますが、将来的には、組織目的の達成を阻害するすべての要因を対象とした内部統制にまで拡大することが予定されています。

そこで本書では、最初に、総務省が公表している「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」を参考に、筆者の内部統制に関する実務経験を基に、地方自治体が実施する財務に関する事務に係る内部統制の評価の実務について取り上げます。

記述にあたっては、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」に示されている「この場合は、こうする」だけでなく、「“なぜ”こうするのか」の記述に心がけています。それに加え、内部統制体制の評価の実務を、より効果的、かつ効率的に進める方法についても提案します。

さらに、将来拡大することが予定されている、地方自治体としての組織目的の達成を阻害するすべての要因(リスク)を対象とした内部統制の評価の手順と評価にあたって留意すべき点を明らかにします。

本書では、内部統制は、リスクの発生可能性と発生した場合の影響を十分に適切なレベルまで低減するために、内部統制の構成要素、特に統制活動を業務の中に組み込んで運用することによって機能することを全面に押し出しています。

他方、住民の生活に大きな影響を及ぼす自然災害、事故あるいは感染症などのような事象については、たとえ内部統制を整備しても、発生の可能性、あるいは発生した場合の影響を低減することはできません。

こうした事態への対応は、発生後の対応を中心とした危機管理の観点から対応する必要があります。発生に備えた事前の準備と、災害発生時の対応訓練などを繰り返すことによって、被害が連鎖拡大するのを小さくすることは可能だからです。本書では、これについても取り上げます。

地方自治体の内部統制の推進担当者及び評価実施者が、内部統制整備に必要な知識とスキルを習得し、納得して作業に従事できるようになるのに、本章がお役に立てれば幸いです。

【目次】

■序 章 地方自治体の経営目的とガバナンス

1)地方自治体の経営目的

2)地方自治体のガバナンスの特徴

3)内部統制制度の導入

4)内部統制がもたらすガバナンス強化

■第1 章 財務に関する事務等に係る内部統制

〇1-1地方自治法第150 条

1)要求内容

2)財務に関する事務とリスク

3)導入の背景

〇1-2 内部統制とは何か?(内部統制の定義)

1)内部統制の基本的な枠組み

2)内部統制制度における内部統制の範囲

3)各構成要素の機能的関係

■第2 章 内部統制制度の導入・実施の実務(現行の実務)

〇2-1 内部統制に関する方針の策定

1)内部統制に関する方針

2)記載内容

3)改 訂

〇2-2 内部統制の整備体制(事前準備)

1)全庁的な組織体制

2)業務レベルの整備体制

〇2-3 内部統制の整備

1)ガイドラインのスタンス

2)全庁的な内部統制の整備

3)業務レベルの内部統制の整備

〇2-4 内部統制の評価及び報告書

1)内部統制の評価

2)全庁的な内部統制の評価

3)業務レベルの内部統制の評価

4)有効性評価(不備、重大な不備の判定)

5)報告書の作成・報告

〇2-5 監査委員による審査

1)評価手続に係る記載の審査

2)評価結果に係る記載の審査

3)審査意見

■第3 章 令和6 年改訂ガイダンスの考察(現行実務への15 の提言)

〇3-1 制度のフレーム

1)市町村長の内部統制に対する努力義務と最低限の義務

2)財務に関する事務以外の内部統制対象事務

3)業務アプローチの内部統制評価

〇3-2 内部統制の枠組み

4)リスクの評価と対応

〇3-3 内部統制を整備する体制

5)内部統制推進部局、評価部局、監査委員の三重構成

〇3-4 リスクの識別

6)全庁的リスクの識別

7)業務レベルの個別リスクの識別

8)対象は対策前のリスク

9)財務に関する事務に係る部局の識別

10)各部局が抱えるリスクの識別

〇3-5 内部統制の評価

11)リスク対応策と統制活動の区分

12)全庁的な内部統制と業務レベルの内部統制の関係

13)運用上の不備の判定

14)運用上の重大な不備の判定

15)重大な不備がない場合での公表

■第4 章 担当者の知識・スキルアップへの提言

〇4-1 誰に担当させるか?

〇4-2 内部統制推進部局と評価部局

1)機 能

2)役割のゴール

〇4-3 内部統制の特徴

1)ゼロにはできないが、少なくはできる

2)工場の品質管理との共通点

3)全職員への周知徹底

〇4-4 有効性評価に必要な要素

1)人 材

2)知 識

3)メソドロジー

4)テクノロジー

〇4-5 専門部署の新設とアウト・ソーシング

1)専門部署の新設か、アウト・ソーシングか?

2)アウト・ソーシングのメリットV/S デメリット

3)アウト・ソーシングの種類

■第5 章 地方自治体の内部統制制度の拡大展開(将来の実務への提言)

〇5-1 制度の将来の拡大

1)内部統制制度における内部統制の範囲

2)内部統制対象事務の拡大

3)地方自治体の行政サービスとリスクの全貌

4)リスク・アプローチによる内部統制評価への移行

〇5-2 リスクの種類と内部統制の例

1)導入・実施ガイドラインのリスク

2)地方自治体のリスクの種類の検討

3)リスクに対する内部統制の例

〇5-3 内部統制整備の方法

1)既存組織の評価

2)新設組織の整備

3)統制活動と内部統制

〇5-4 全庁的なリスクの識別と評価

1)リスクの識別

2)重要性評価

3)重要性の高いリスクの選別

〇5-5 リスクに関係する部局の識別

1)各部局の行政サービス

2)行政サービスに関するリスク

3)事務フロー分析

4)事務フローとリスクの関連付け

5)行政サービスの事務フローと財務に関する事務フローの関係

〇5-6 リスクがある箇所の識別

1)業務に潜在するリスクの識別

2)事務フローとのリンク

〇5-7 既存の内部統制の有効性評価

1)有効な内部統制とは?

2)評価の対象

〇5-8 内部統制の不備と改善指示

1)有効性の判断規準

2)残存リスクの評価

3)改善提案

〇5-9 改善提案報告書の作成

■第6 章 リスク管理と危機管理

〇6-1 リスク管理と危機管理の関係

1)自然災害等は内部統制で低減できない

2)リスク管理・危機管理が重視される背景

3)リスク管理とは何か?

4)危機管理とは何か?

5)両者の関係は?

〇6-2 自然災害や感染症等に備える

1)一般的な対応

2)地震災害の特徴と対応

3)風水害の特徴と対応

4)感染症災害の特徴と対応

〇6-3 職員の不祥事行為に備える

1)不祥事行為と懲戒処分

2)不祥事行為の防止

4)不祥事行為が発生した場合の対応

■終 章 行政サービスの改善に向けて

1)行政サービスが目指すもの

2)自治体の職員と住民の感覚的ギャップ

3)品質に無関心になる背景

4)内部統制整備の意義

◎奥付情報

印刷・製本 藤原印刷株式会社

初版発行 2025年4月30日